検出部(ガラス電極)

ガラス電極

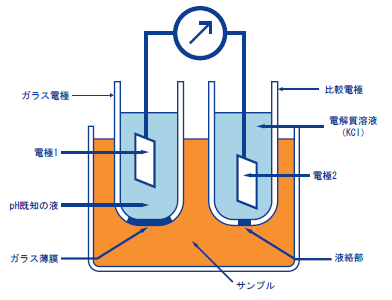

ガラス電極は、pH応答性のガラス膜、それを支えている高絶縁の支持管、ガラス電極内部液、内部電極、リード線およびガラス電極端子などから構成されています。

最も重要なのはガラス膜です。ガラス膜は、第1に、水溶液のpHによく対応した電位を発生することが要求されます。第2に、pHによく応答しても同時に酸やアルカリに侵されてはいけません。第3に、膜そのものの電気抵抗が大きすぎてはいけません。第4に、内部液と同じ液の中に電極を浸したときに、内外の液の間であまり大きな電位差(非対称電位差)を発生してはいけません。その他、ショックや薬品に対する耐性などいろいろな点で優れたガラス膜であることが要求されます。

内部電極には一般的に銀・塩化銀電極が用いられています。内部液には、通常pH7前後に調整され、かつpH緩衝力を付加した塩化カリウム水溶液が用いられます。

ガラス電極法原理図

ガラス電極の誕生と歴史

1906年、Cremerが生物学の実験においてガラス管の先端を球状に吹き、亜鉛電極を使って、2種の水溶液(0.6%NaCl+稀H2SO4 ,0.6%NaCl+稀NaOH)間の電位差を測りました。これがガラス電極のはじまりと言われています。

さらに1908年、HaberとKlemensiewiczは現在のガラス電極と同一構成、すなわち、「先端に球状ガラス膜を有するガラス管の内部に高濃度の電解質とAg/AgCl極を配置し、外部へのリード線としてAg線を有するガラス電極」を考案し、これと比較電極を組み合わせてその先端部をサンプルに挿入し、両電極間の起電力がサンプルのpHに対応することを翌年(1909年)に論文発表*しました。こうしてガラス電極は、実用的なpH電極としてその第一歩を踏み出したのです。

しかし、初期のガラス電極は電気抵抗が大きくガラス膜も極めて薄かったので、割れやすく取り扱いも不便なものでした。

その後、リチウムを含んだ化学的に丈夫で電気抵抗の小さいガラスが作られるようになったことや、電子部品・絶縁材料技術が発達したことで、第2次大戦後ガラス電極は急速に進歩しました。

今日では、pH測定の標準として、広く使用されるようになりました。

わが国では、京都大学・岡田辰三教授の研究室が、第二次世界大戦後すぐにリチウムガラス電極の研究に着手しました(主担当:当時の西朋太講師)。同時に各方面で比較電極および増幅部の研究も進められていました。堀場無線研究所(堀場製作所の前身)は、これらの技術を導入して統合し、昭和25年(1950年)、国産第一号のガラス電極pHメータを開発しました。

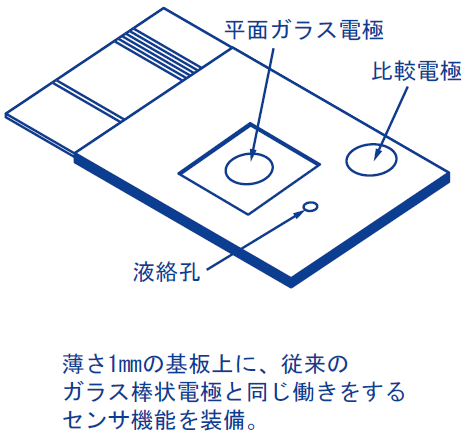

さらに昭和62年(1987年)、ガラス電極と比較電極を組み合わせた「シート型複合ガラス電極」の開発に成功しました(上図参照)。

* Z.phys.Chem.67, 385(1909).