大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 生命創成探究センター バイオフォトニクス研究グループ

榎木 亮介 (えのき りょうすけ) 准教授

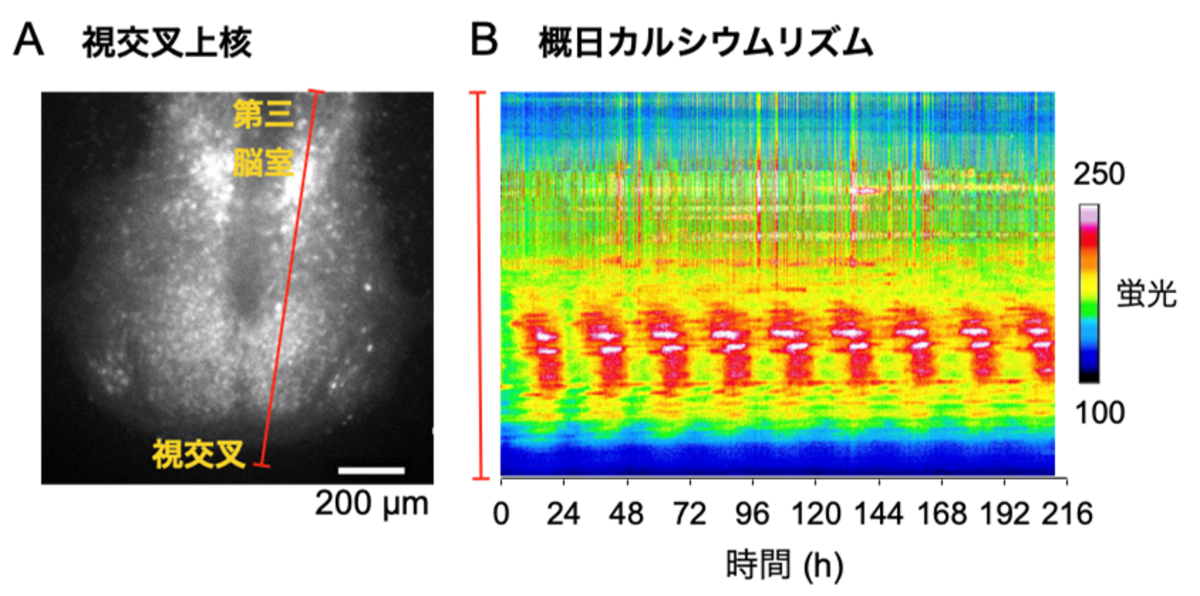

地球上の生物は地球の自転周期に合わせた24時間の体内時計(概日リズム※1)を持っています。不規則な生活習慣により概日リズムが崩れると睡眠障害から健康を損なうだけでなく、がんや代謝性疾患などのさまざまな疾患につながることが指摘されており、深刻な社会問題として意識されるようになりました。

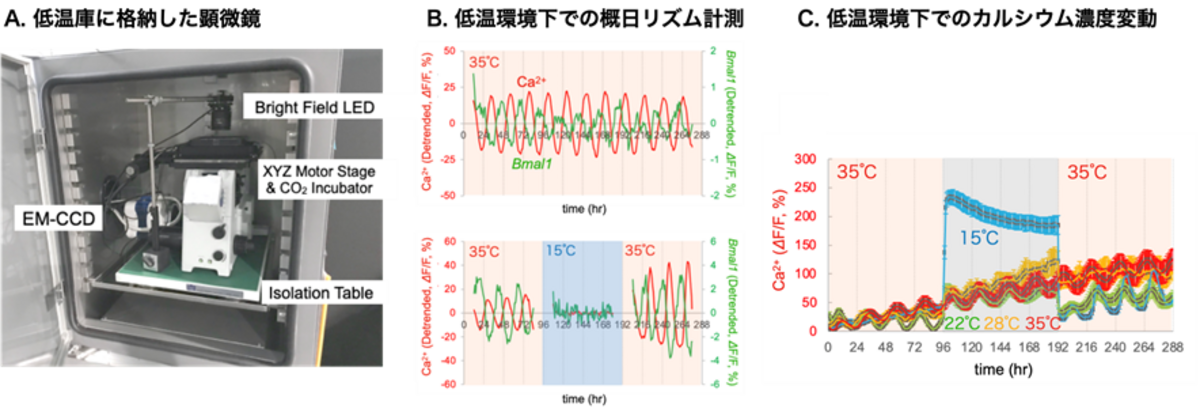

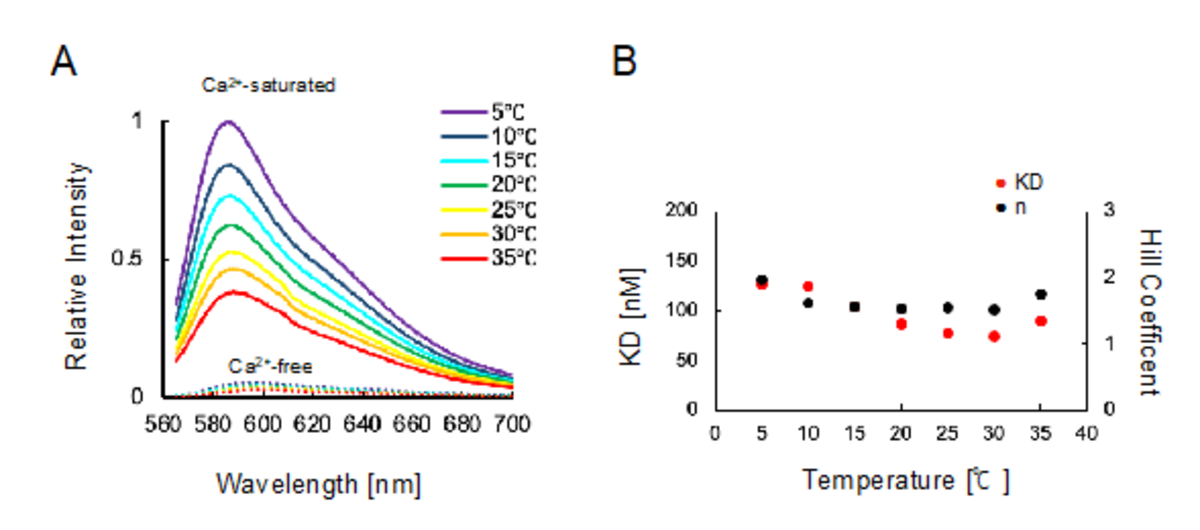

また、生物のなかには冬の厳しい環境を乗り越えるために、体温を低下させて活動を停止する動物がいます。この冬眠といわれる現象と体内時計に関連性があるのではないかと考えられていますが、そのメカニズムはまだまだ謎に包まれています。

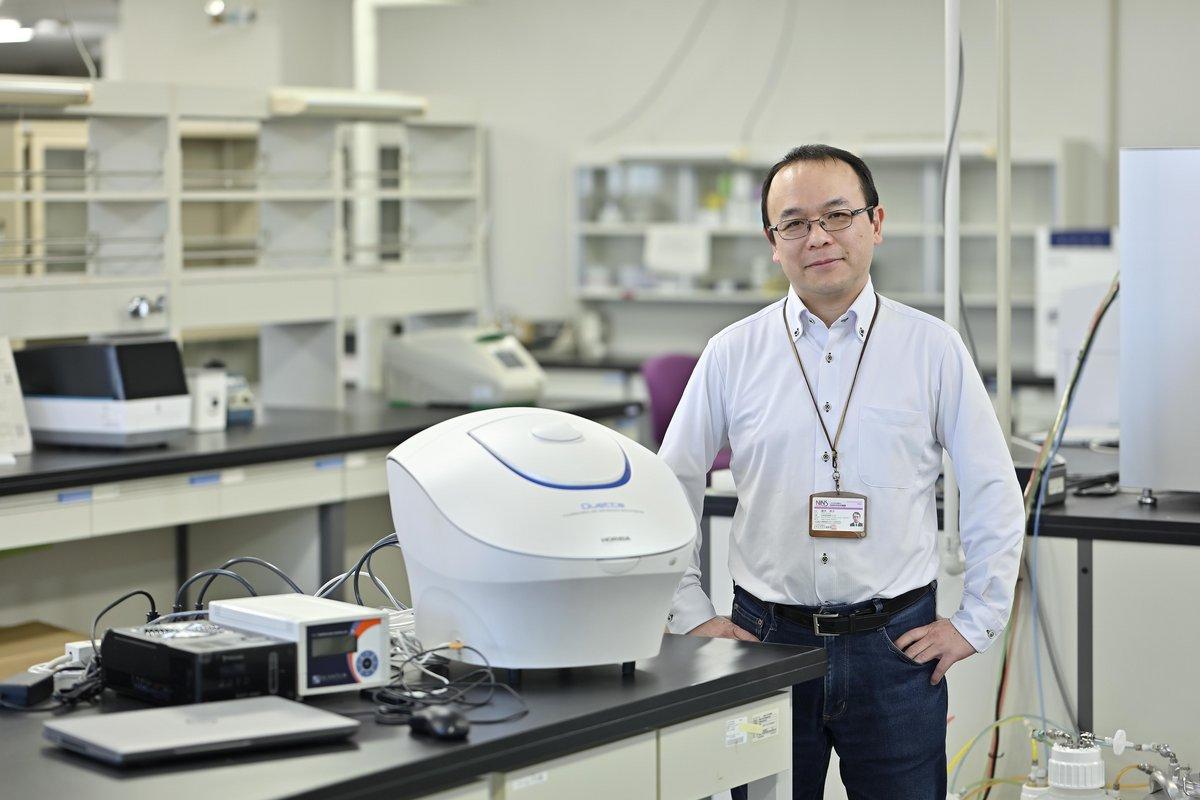

こうした生物がもつ「体内時計」と「冬眠」の生理機能について、脳神経細胞のライブ光イメージングにより可視化し、それらのメカニズムの解明に挑まれている、大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 生命創成探究センター バイオフォトニクス研究グループの 榎木 亮介 准教授にお話を伺いました。