非分散赤外線吸収法(NDIR)は、分子の赤外線吸収を利用する方法で、多くのガス成分の計測が可能です。NDIRを用いた分析計は、構造が簡単でメンテナンスが容易であり、さらに連続測定に適した特徴を持つため広く計測に用いられています。計測原理は、赤外光を分光(スペクトル分解)せず、光学フィルタ(多層膜干渉フィルタ)で透過波長を限定して検出します。具体的な装置構成は、赤外光源(フィラメント等)、光チョッパ、ガス計測用セル、光学フィルタおよび検出器という構成が一般的です。NDIR 分析計の検出器としては、ニューマティック(Pneumatic)セル型や焦電型、熱起電力型といった熱型の検出器を一般的に使用します。下図にHORIBAが独自に開発したコンデンサマイクロフォンを用いたニューマティックセル型検出器と分析計の構成例を示します。

赤外光源から放射された赤外光は、試料セルおよび比較セルにそれぞれ入射します。試料セルにはサンプルガスが流れており、試料セルを通過する赤外光は吸収されて強度が減少します。一方、比較セルには赤外光を吸収しないガス(窒素など)が封入され、赤外光はそのまま透過します。この赤外光の強度差をコンデンサマイクロホンにて検出します。また、光チョッパで赤外光をチョッピングすることにより連続的な交流信号としてデータを取り出します。CO,CO2等を測定する分析計に使用されています。

ニューマティックセル型検出器

ニューマティックセル型検出器構成例

また、下図にHORIBAが開発した焦電型赤外線センサと分析計の構成例を示します。炭素・硫黄分析装置、酸素・窒素・水素分析装置用の分析計に使用しています。

焦電型赤外線センサ

焦電型赤外線センサ構成例

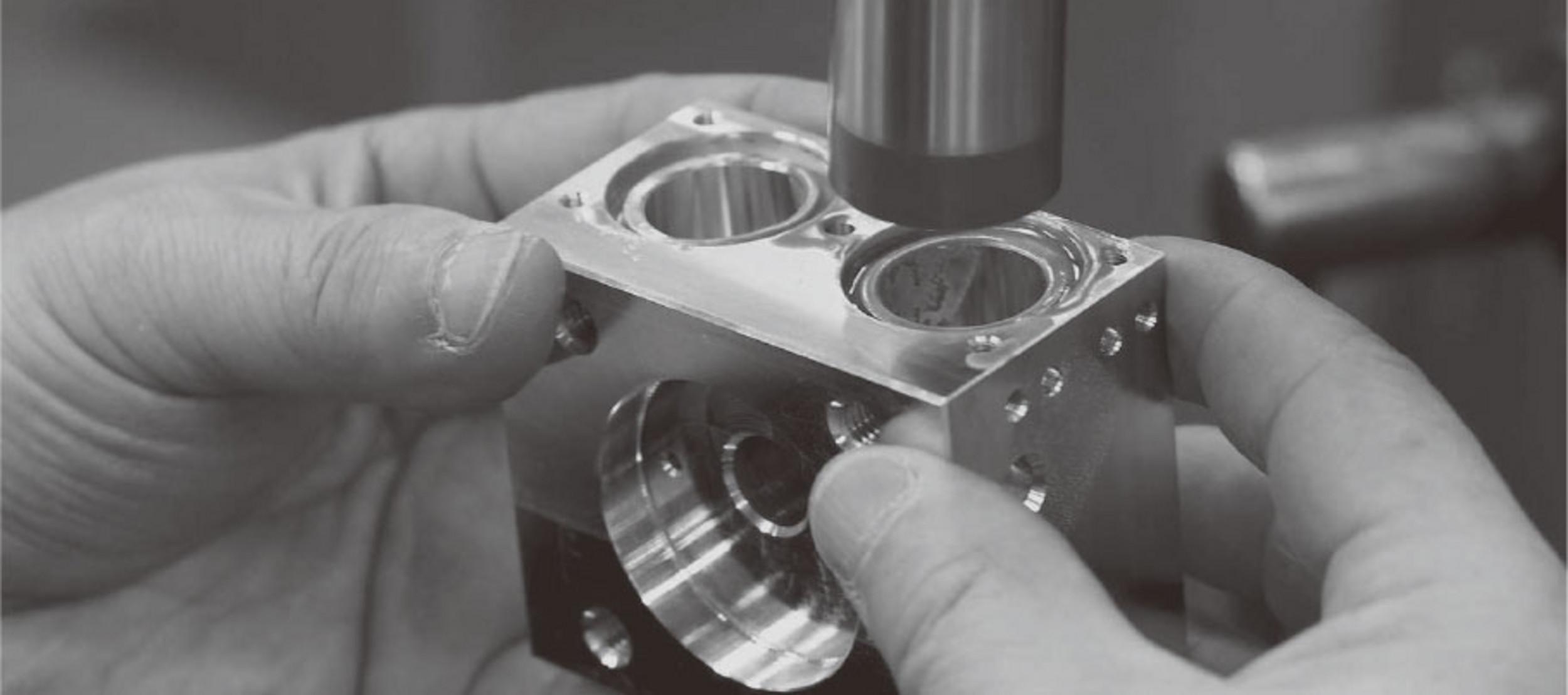

HORIBAは、正確な計測のコアとなるこれらの検出器を完全自社開発・自社生産しています。

〜長期間安定した信頼性の高い製品を提供しています〜

HORIBAでは信頼性の高いガス分析装置を提供するために、素材製造から組み立て、エージング※まで全ての工程に細心の注意を払っています。例えば、装置の核となるセンサ部分は部品の研磨、品質チェックから組み立てまで全て自社内で行うことで、品質の基盤を構築しています。組み立て後は、検出器、分析計、システムの3段階にわたる調整を行い、長期間安定した信頼性の高い測定ができるよう、最善の品質管理を行っています。

※安定動作するまで、長期間動作させること

計測の信頼性を支えるHORIBAのスペシャリスト

分析計を全て自社で開発・生産し、徹底した品質管理を実施し、高いスキルをもったHORIBAの技術者が高性能の分析計を作りあげ、受注から出荷まで最短3ヶ月という短納期を実現しています。また高い生産性と厳しい品質管理により、最先端の技術を確実にお届けします。

CO・CO₂等を測定するNDIR分析計の主要構成部品